名称:「フェアトレード 現代アート産業と製陶業をめぐって」KANDA & OLIVEIRA

会期:2023年1月17日(火)~2023年2月18日(土)

開館時間:13:00 〜 19:00

休館日:日曜日、月曜日

入場料:無料

会場:KANDA & OLIVEIRA

主催:KANDA & OLIVEIRA

企画・会場構成:梅津庸一

協力:丸二陶料株式会社、田中優次(株式会社 釉陶)、艸居、陶園、株式会社ブルーアワー、シンリュウ株式会社、ペンション紫香楽、丸倍製陶、大塚オーミ陶業株式会社、株式会社東京スタデオ、株式会社灯工舎、株式会社亀岡配送センター、池田精堂、むら写真事務所、Kanda & Oliveira

住所:〒273-0031 千葉県船橋市西船1-1-16-2

URL:KANDA & OLIVEIRA

本展について

はじめに

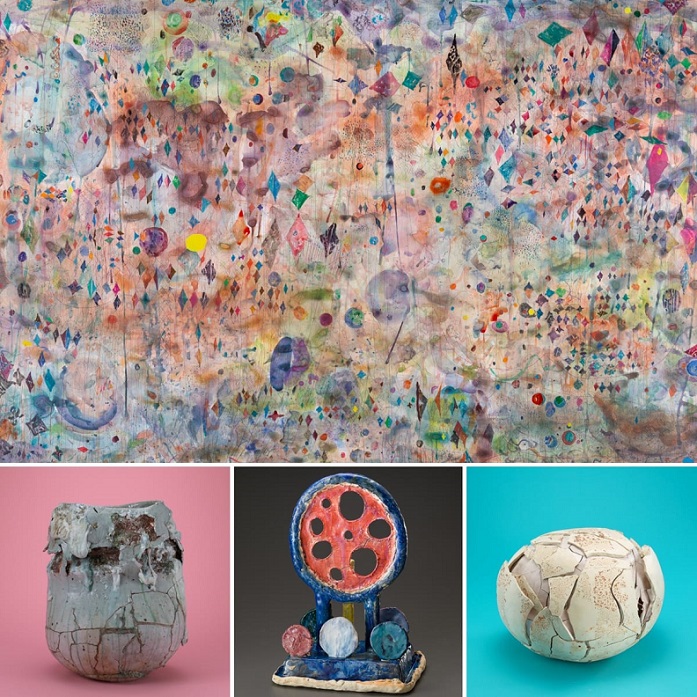

最初に言っておくが本展は「フェアトレード」、つまり美術における等価交換を標榜する展覧会ではない。等価交換などそもそもあり得ない。けれども作家とギャラリーの関係、そして美術や陶芸の普段は見えてこない下部構造を見直す機会を設けたいというかねてからの思いを実現すべくこの展覧会は組織された。本展は陶芸と美術の造形的、美学的な追求に終始するのではなく、制度や産業としての美術や陶芸の現在の状況をインタビュー動画なども交えながら紹介したい。また本展は昨年の夏に僕が信楽で開催したセルフ芸術祭「窯業と芸術」の流れを汲む企画であると同時に、僕と上田さんの「いつか一緒に展示がしたいね」というふんわりとした約束を実現させたものでもある。

「現代アートとはなにか?」

ひとえに「現代アート」といっても「ソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)」とアートフェアに並ぶ作品やNFTアートとではまるで違う。もはや「現代アートとはなにか?」という問い自体が空転してしまうような状況が加速していると言っても過言ではない。そんな中で僕はコンテンポラリーとしての現代アートではなく、日本の戦後の前衛美術や美術評論、そして日本固有の美術のあり方に照準を合わせて活動してきた。けれども2019年頃からそんなあり方にも限界を感じるようになった。これは「美術」を「アート」と呼ぶか否かといった言葉や定義をめぐる日本特有の文芸に紐づいた美術批評の問題ではなく、もっと切実なものだった。美術で何をしていいのかわからなくなったのだ。その頃から僕は美術界のあれこれを忘れるべく陶芸にのめり込むようになった。陶芸であることに理由はなかったが結果的にそれが転機をもたらすことになった。

広く知られているように19世紀末に「美術」という概念が日本に移入され美術制度が整備されていくなかで絵画、彫刻などを「純粋美術」。実用性、有用性が備わった工芸やデザインや建築は「応用美術」とされた。その区分は「美術」の権威性を担保していくこととなった。現在ではそんなヒエラルキーこそ弱まっているものの、美術館の蒐集方針や工業生産と美術を橋渡しする「工芸」という言葉がすっかり定着していることからも明らかなように基本的な構造は変わっていない。さらに2000年代に入ってからはアートマーケットにおいて陶芸が一定の人気を得ているがそこには陶芸と美術の関係を省みるような動きはほとんど見られず、たんにプロダクトやインテリアとしてコレクターに消費されているだけのように見える。映画「もののけ姫」に登場する乙事主(猪神)のセリフ「このままではわしらは、ただの肉として狩られるようになるだろう(要約)」と重なるところがあるように思う。しかし、だからといって陶芸もしっかりとしたコンセプトを掲げて「アート作品」にしないとダメだということを言いたいわけではない。アートマーケットに翻弄されているのは陶芸というよりも定義すらも曖昧になりつつある美術の方である。美術も陶芸も市場がないと作家は生きていけないが、誰に売れたとかどれくらい売れたかといったセールスの話題ばかりが先行してしまっては本末転倒だろう。またアートマーケットと距離をおく作家も美術大学の教員枠や助成金獲得をめぐる別のサーキットの中で悪戦苦闘している。それも含めて巨大なアート産業の歯車の一部なのである。

信楽へ

僕は一昨年から六古窯のひとつである信楽に拠点を構え作陶している。信楽でつくられる「信楽焼」は信楽の良質な粘土を登窯で焼成することで緋色や灰の自然釉であるビードロ釉、焦げを有した渋い陶器である。また信楽の土は、耐火性、可塑性に優れ強度があるので「大物づくり」に適している。「信楽焼」の売り文句である「人と土と炎の共演」といったフレーズは、人の手が生み出す味わいと窯での焼成による偶然性は唯一無二のものであるということを指している。つまり固有性にこそ価値があると。これは絵画作品において作家独自の筆触や色づかいがことさら求められるのと同じである。それだけではない、より良い社会のために変革を求めるアートアクティビストたちも政治的な達成以上にその過程での失敗や葛藤こそが政治運動家とは違いアートの営為として計上されていると言える。つまり、人間の生む固有性や味わいは広く通底している価値なのだ。

信楽は製陶業の街である。個人の陶芸家がつくる伝統的な「信楽焼」よりも大きな製陶所が量産している器や傘立て植木鉢や狸の置物などの割合の方が圧倒的に多い。さらにタイルやレンガといった建材に至るまで街中がセラミックで溢れかえっている。信楽の製陶業の多くは量産と言っても半分は陶工の手による手作業である。敢えてすべてを機械化しないことでひとつひとつに固有の味わいが適度に宿るようになっている。しかしそれらは作品としてではなく製品として流通している。信楽で生活し作陶していくなかで「つくる」とは個人に帰属するものだけでないとあらためて気づかされた。

話はかわるが、僕と上田さんは一昨年の秋に信楽で出会った。僕も上田さんも当時は訳あって2人とも人生に疲れ果てていたが、次第にお互いの作品を見せ合う仲になった。わたくしごとで恐縮だが僕はいわゆる「作家友達」というものがとても少なく、上田さんは久しぶりにできた作家友達と呼べる存在だった。とはいえ普段から頻繁に連絡を取り合うほど近しい関係ではなく共通の話題は陶芸だけだ。上田さんの作品は手仕事による味わいよりも土のポテンシャルや焼成による偶然性を極限まで引き出すことを念頭におかれている、いわば小さな実験場だ。実は粘土と釉薬を分かつのは成分の比率の違いでしかない。上田は陶土と磁土も釉薬も等価なものとして扱い区別することなくブレンドし、収縮率や耐火度の異なる素材をミルフィーユのように重ねて成形する。土は上田自身が山から採取してくることも多いがそこに混ぜる長石をはじめとする鉱物は陶芸材料メーカーから購入する。陶芸家は製陶業のインフラが整っているからこそ少量から気軽に手にすることができるのだ。つまり個人の陶芸家のほとんどは量産品をつくる製陶業の余剰に支えられているのである。また上田の作品は溶岩が冷えて固まったような複雑な表情と形を有しているがそれは表現主義的な衝動ではなく、むしろ材料工学のような緻密な計算と伝統的な陶芸家の勘の融合によって生み出される。

壺や卵型のもの、泥団子など主題は極めてオーソドックスだが、やきもののセオリーと逸脱の間を行き来しながら実用性の低い作品をつくる。実用性を排することでオブジェの要素が強化され「純粋美術」の領域に踏み込んでいる。上田作品は器としての実用性を捨て去りアート作品として最適化していると言えるだろう。

作家の営みを「自然」や「火と土と人の心」といったワードで神秘化することで製陶業や窯業などの作家を支えるインフラや土壌は覆い隠されてしまう。さらにSDGsが謳われる昨今、どんな言い訳をしようとも実用性の低い「純粋美術」としてのやきものに正当性はない。だからこそ、たんに作家のつくりたいという衝動と富裕層のアート作品が欲しいという欲望だけが噛み合って完結してはまずい。アート作品には「お金儲け」という実用性しかないことになってしまう。人と人、物質とそこにかけたエネルギーの間に等価交換なんて成立しない。信楽の陶工は風変わりなものを「へちもん」と呼ぶ。まさに僕も上田さんも「へちもん」をつくる作家だ。けれども「へちもん」が存在するためにはちゃんとした秩序や下部構造が不可欠なのだ。逸脱(アノマリー)も奇々怪々な所業もつねにその上にしか成立しないことを忘れてはならない。

梅津庸一

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。